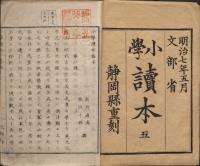

2019年6月の貴重書展示 「教科書ノスゝメ」

教科書ノスゝメ

~江戸・明治の教科書~

江戸時代の日本は、庶民の識字率が世界一だったと言われるなど、世界最高の教育水準を誇る教育先進国でした。

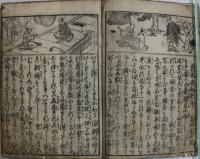

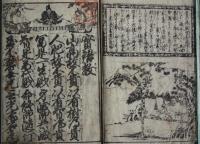

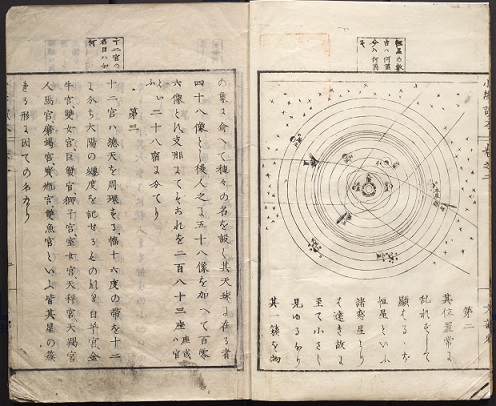

その最たる要因は、全国に作られた藩校や寺子屋で、その数もさることながら教育の質も非常に高く、人格形成にも力を入れていました。藩校は武士のための教育機関で、主に儒学などの教養科目を学んでいました。寺子屋は庶民のための教育機関で、「読み・書き・そろばん」など実生活に即した学問が中心でした。儒学を学ぶ際には、四書五経など儒学の経典を暗誦する「素読」が主に行われていました。寺子屋では、手紙形式の「往来物」が教科書として使われていました。往来物の種類は出版技術の発達とともに爆発的に増加し、7000種にも及ぶと推測されています。このような江戸時代の教育水準の高さが、江戸文化の隆盛を支え、明治以降の日本の急成長を支えてきたのです。

今回の貴重書展示では、これら江戸・明治期に使われた教科書を紹介します。

展示期間・場所

期間 6月1日(土)~6月27日(木)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室 貴重書展示コーナー

展示資料一覧

画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。