2019年(令和元年)5月貴重書展示 「新茶の季節」

新茶の季節

~日本一のお茶どころ静岡~

2019年5月。新元号「令和」の幕開けです。

新しい時代の始まりであるこの5月は、静岡にとっては新茶の季節であり、毎年新たな薫りが運ばれてくる時期です。静岡の新たな時代の幕開けには、やはり新茶がふさわしいでしょう。

ということで、今回の貴重書展示は、県立中央図書館の持つコレクションの中から、静岡を代表する産業の茶業に関する貴重書を展示します。

静岡における茶業の起源は、鎌倉時代の高僧、聖一国師が、静岡市の足久保にお茶の種を蒔いたことだと言われています。これが現在の本山茶の起源です。本山茶は一時衰退しますが、初代竹茗堂の山形屋庄八が復興させ、江戸時代後期には、駿河は宇治・信楽と並ぶ煎茶の産地と言われるまでになりました。明治初期は、世界的な茶の需要もあり、茶は生糸と並ぶ日本の主要輸出品目となりました。清水港は当時、茶の輸出量では日本一でした。現在の静岡鉄道も、静岡から清水にお茶を運ぶ路線がもとになっています。そして2013年、静岡の茶草場農法が世界農業遺産に認定され、静岡の茶業が世界にも認められることとなりました。

茶の一大優良品種である「やぶきた」は静岡市出身の杉山彦三郎が生みだしました。現在でもやぶきたに勝る品種はなく「日本の茶業の繁栄はやぶきたのおかげ」とまで言われています。やぶきたの原樹や杉山彦三郎の像は当館の近くで見ることができます。

ぜひ原樹や茶の薫りを楽しみながら、当館へもお越しいただき、静岡のお茶の源流に触れてみてください。

展示期間・場所

期間 4月27日(土)~5月30日(木)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室 貴重書展示コーナー

(期間中、資料を入れ替えて展示します)

展示資料一覧

画像をクリックすると、当館デジタルライブラリーの該当資料もしくは拡大画像が表示されます。

| 書名等 | 画像 | 略説 |

|---|---|---|

| 前半展示 | ||

【久能文庫】 Q617-1 『製茶新説』 |

茶業を営むにあたり必要な技術(茶実の蒔き方や摘み方、製茶法や霜よけ、害虫予防など)を図入りで解説した本です。 書名に"製茶"とありますが、茶木の栽培方法に重点が置かれた内容となっています。 |

|

| 【浮世絵】 K915-108-054-027 『皇国製茶図会 第五号 蒸せし葉を丸め日に晒す図』 |

|

『皇国製茶図会』は、明治時代の製茶産業における生産・取引・出荷などの各場面を描いた連作です。 農家の庭先で、蒸された茶葉が筵に広げられ、女性たちが作業をしています。 |

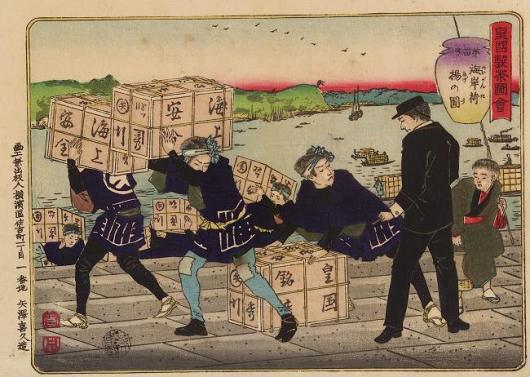

| 【浮世絵】 K915-108-054-027 『皇国製茶図会 第十四号 海岸荷揚の図』 |

|

箱詰めされたお茶は海路で横浜に運ばれました。大きな茶箱を運ぶ人足と、モダンな洋服姿の男性、着物姿の子供が描かれ、江戸と明治の風俗が混在した当時の様子を伝えています。 |

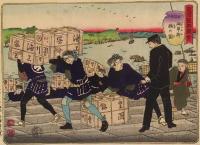

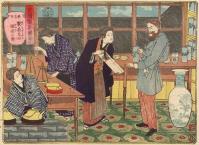

| 【浮世絵】 K915-108-054-028 『皇国製茶図会 第十六号 商館売込の図』 |

|

荷揚げされた茶箱は、仲買人が外国商館に出かけ売込みの交渉をしました。商館側では交渉上手な中国人が対応にあたりました。 |

| 後半展示 | ||

| 【久能文庫】 Q617-2 『茶業必要』 |

茶樹栽培、茶摘み、中国の茶園、緑茶・紅茶の製法などについて記されています。 明治時代、茶は生糸に次ぐ重要な輸出品目であり、本書をはじめ、多くの茶業技術書が出版されました。 |

|

| 【久能文庫】 Q617-3 『茶務僉載』 |

中国の胡乘樞氏が「日本の茶質は素晴らしいが、製法に向上の余地がある」と持参した自筆資料を、内務省が翻訳・出版した資料です。そのため、挿絵の作業風景が中国人で描かれています。 |

|

| 【浮世絵】 K915-108-054-029 『皇国製茶図会 第十七号 製茶見本検査の図』 |

|

仲買人から外国商館に納められたお茶は、商館側で品質検査、量目検査を行いました。外国商館ではこのために専門の検査員を雇い、厳しく検査を行ったそうです。 |

| 【浮世絵】 K915-108-054-029 『皇国製茶図会 第十八号 商館再焙の図』 |

|

外国商館に届いたお茶は、長い太平洋の航海に備え、商館内にあるお茶場でもう一度焙煎されました。 左奥では、たくさんの女工たちが窯で、手前では男性が籠を使って茶を煎っています。 |

| 【浮世絵】 K915-108-054-030 『皇国製茶図会 第二十号 汽船海外へ出帆の図』 |

|

再焙煎されたお茶は蒸気船に積み込まれ、横浜・神戸・長崎の港から遠くアメリカやヨーロッパの市場に輸出されて行きました。 |

![]() イベント一覧に戻る

イベント一覧に戻る