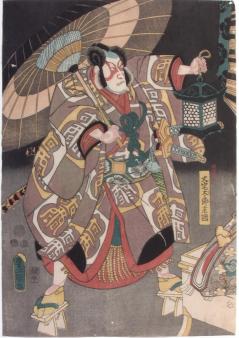

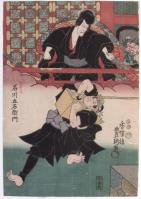

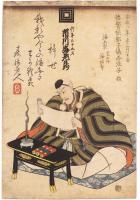

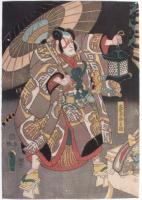

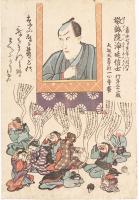

2014年12月の貴重書展示

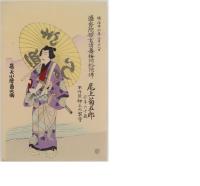

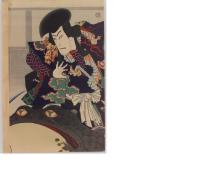

現代に続く 歌舞伎役者

市川團十郎、尾上菊五郎、松本幸四郎...これらの歌舞伎役者は、江戸時代から存在していたということを知っていますか?

歌舞伎や落語の世界では、偉大な業績を残した先人の名前(名跡)を代々継いでいく「襲名」という制度があります。例えば、尾上菊五郎は現在7代目、松本幸四郎は9代目にあたります。特に、「市川團十郎」という名は歴史が長く、当代は12代目、300年以上の歴史があります。

「襲名」は、単に名前だけを継ぐのではなく、伝統や芸風、演目まで受け継ぎます。これらを受け継ぐことにより、一代では為し得ない高い次元の芸能を身に付けることができます。偉大な名跡であればあるほど、襲名には長い期間を要し、市川團十郎においては、一般的に、海老蔵→團十郎と段階的に襲名します。ちなみに、歌舞伎の襲名披露は、興行主にとっては大きな収入源となるため、他の芸事よりも襲名の回数が多い傾向にあります。

展示期間・場所

期間 11月29日(土)~2月10日(金)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室 貴重書展示コーナー

(期間中、資料を入れ替えて展示します)

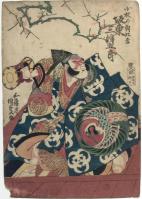

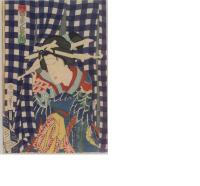

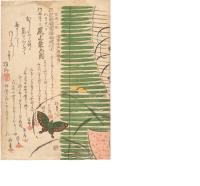

展示資料一覧

画像をクリックすると、当館デジタルライブラリーの該当資料または拡大画像が表示されます。