2014年10月の貴重書展示

江戸の旅本

東海道は、現在でもJR東海道線や国道1号線として、日本の主要幹線を担っていますが、街道の整備は律令政治の時代から始まったとされています。

東海道が発達した最大の要因は、大名による参勤交代です。最大で数千人規模の大名行列が東海道を利用することにより、宿場ばかりではなく宿場周辺の経済も大いに活性化しました。

また、江戸時代中期になると、豊かになった庶民が旅行をするようになり、第一次東海道ブームが起こります。また、19世紀になると、『東海道中膝栗毛』や『東海道名所図会』の出版がきっかけとなり、第二次東海道ブームが起こりました。

江戸時代の庶民の旅行は幕府により厳しく制限されていましたが、参詣と湯治が目的の旅行であればほぼ無制限に許可されていました。そのため、多くの庶民は伊勢神宮参拝を名目に旅行に出かけ、お蔭参りのような集団参詣も発生しました。

今回の展示では「膝栗毛」をはじめ東海道に関する貴重書や浮世絵を展示します。

展示期間・場所

期間 10月1日(水)~10月30日(木)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室 貴重書展示コーナー

展示資料一覧

画像をクリックすると、当館デジタルライブラリーの該当資料または拡大画像が表示されます。

| 書名等 | 画像 | 略説 |

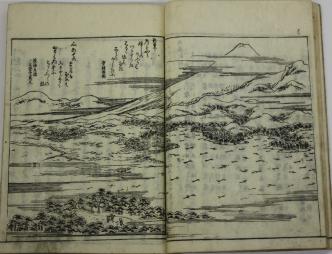

| 291/44 『東海道名所図会』 |

|

名所図会は、江戸時代後期から明治期にかけて出版された旅の案内書で、各地の神社仏閣・名所旧跡・名物・説話等を、歴代の歌人の和歌や著名な絵師の挿絵などを用いて解説している資料的価値の高い地誌です。静岡県下の22宿は巻三から巻五にわたって記されています。 |

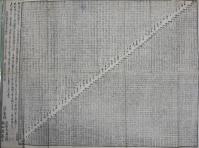

| Q291-5 『道法早算用道中記 東海道中仙道』 |

|

江戸時代後期に出版された、東海道(53次)と中仙道(69次)の宿場間の距離のみを記した一枚刷りです。現代の鉄道の運賃・特急料金表などにも見られる形式で、任意の宿駅間の距離が瞬時に求められます。 |

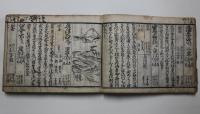

| S091.3/2/429 『東海道木曽路広駅道中記』 |

|

「東海道中重宝記」と「木曽道中重宝記」を中心とする道中案内です。江戸からの下り道中について、次宿までの距離、駄賃・人足賃、街道筋の神社・仏閣・名所・旧跡等が簡潔に記されています。 詳細pdfはこちら |

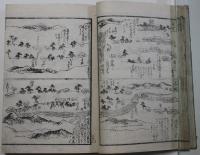

| S290/225 『東海・木曽両道中懐宝図鑑』 |

|

江戸時代中期の旅案内で、上段に東海道、下段に木曽路と分けられ、各宿場の様子や街道沿いの風景が描かれています。見開き1ページで1宿を描いてあり、次宿までの路程、宿場や街道沿いの寺社・旧跡、名物等が記されています。 |