2014年6月の貴重書展示

江戸と明治の数学

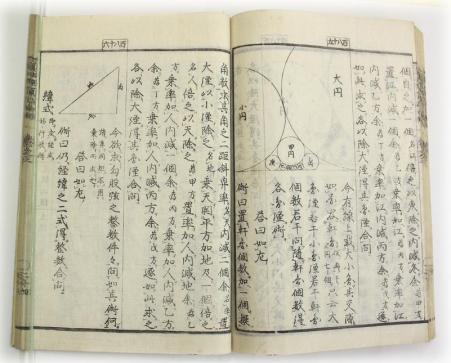

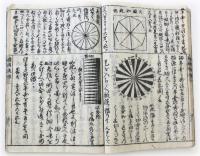

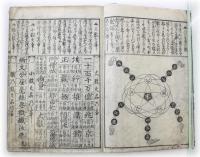

江戸時代、鎖国下の日本は、西洋と比べて科学や数学の面で遅れていたようなイメージがありますが、実は、江戸時代の数学「和算」の水準は世界でもトップクラスのものでした。

小説『天地明察』にも登場した和算の大家、関孝和は、世界的な数学の業績をいくつも残し、「算聖」と呼ばれました。例えば、ニュートンやライプニッツと同時期に微分積分法の着想を得ていたり、ベルヌーイより1年早くベルヌーイ数を発見するなどしています。

一般の庶民の数学の水準も高く、初等数学の集大成として知られる『塵劫記』は、江戸時代の一大ベストセラーになり、多くの庶民の愛読書となりました。

また、数学の問題を書いた「算額」と呼ばれる額を神社仏閣に奉納し、問題を解き合うという娯楽も楽しんでいました。幾何学の問題が主ですが、中には、三角関数や積分法を駆使しなければ解けない難問もあり、現在でも、多くの人が趣味で算額を解いて楽しんでいます。

展示期間・場所

期間 5月30日(土)~6月29日(日)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室 貴重書展示コーナー

(期間中、資料を入れ替えて展示します)

展示資料一覧

画像をクリックすると、当館デジタルライブラリーの該当資料または拡大画像が表示されます。