2025(令和7)年5月のWeb版貴重書展示「新茶の季節」

S690/17

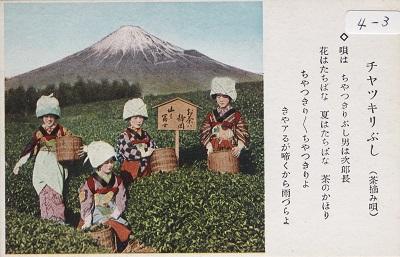

『[第二期静岡県の絵葉書][中部]』

静岡名物 茶摘みえはがき

明治初期、世界的なお茶の需要もあり、お茶は生糸と並ぶ日本の主要輸出品目でした。

明治政府は、輸出向け品目として、お茶の生産を戦略的に拡大しました。静岡で牧之原台地の開墾などによって大幅なお茶の生産拡大が行われたのは、栽培に適した気候だったことに加え、当時、お茶が有望な商品作物として期待されていたためです。

こうした後押しもあり、静岡のお茶の生産量は増え、京都の宇治などから栽培・製茶技術の導入も進められました。さらに、「ころがし」「でんぐり」といった独自の手揉み製法を考案し、日本を代表するお茶の産地としての地位を固めていきました。

当館の特殊コレクションの一つ「久能文庫」は、初代静岡県知事を務めた関口隆吉が収集した資料ですが、その中には茶業に関する本も多く、関口の茶業への関心の高さがうかがえます。

展示期間・場所

期間 5月1日(木曜日)~5月29日(木曜日)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室に入ってすぐの貴重書展示コーナー

展示資料一覧

画像をクリックすると、当館デジタルライブラリーの該当資料もしくは拡大画像が表示されます。

| 書名等 | 画像 | 略説 |

|---|---|---|

|

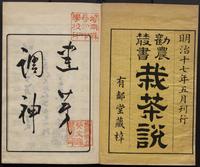

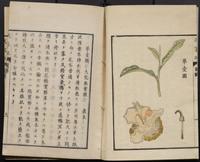

K088/9 『栽茶説』 |

『栽茶説』は地形論や播種論、培養論など7冊からなる資料です。栽培に適した地形から、種の選び方などの栽培法だけでなく茶園の経営法についてまで詳細に書かれています。冒頭部分に「本編はすべて海外輸出貿易の為の製茶を主論とし」とあり、日本の緑茶を世界にアピールしようと意気込む先人たちの熱意がうかがえます。 『日本茶業史資料集成 第16冊』(619.8/オカ/)に掲載されています。 国立国会図書館デジタルコレクションで全文を読むことができます(栽茶説1 外部サイトリンク) |

|

|

Q617-4 |

|

『茶業須要』は初代静岡県知事、関口隆吉氏が収集した「久能文庫」の資料の1つです。 『明治農書全集 第5巻』(610.8/15/)に掲載されています。 国立国会図書館デジタルコレクションで全文を読むことができます(茶業須要 外部サイトリンク) |

|

S690/17 静岡名物 茶摘みえはがき |

茶摘唄は、いわゆる「お茶摘みさん」によって茶摘み作業とともに全国各地で歌われました。それらの歌詞は、「お茶を摘むなら根葉からちゃんと...」と教訓的な歌詞のものもあれば、作業中に即興的に生まれたものもあり、様々な特徴を持っています。 |

![静岡名物 茶摘みえはがき[外袋]](../../../S69017020400.jpg)