2024(令和6)年12月・2025(令和7)年1月のWeb版貴重書展示「貴重書に見る日露関係」

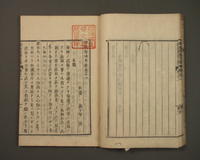

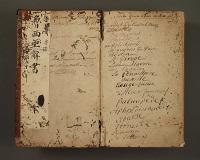

AO15

『Polnoi Frantsuzskoi i Rossiiskoi leksikon(仏露辞書)』

2022年2月24日にロシアが隣国のウクライナに侵攻して以来、日露関係は政治・経済・文化交流など多方面で厳しい状況が続いています。

ロシア・ウクライナと同様に隣国同士である日露の関係は、江戸時代にも厳しい時期がありました。実は、ペリー来航の半世紀も前から、日本はロシアの開国圧力と闘い続けていたのです。

積極的な領土拡張政策をとるロシアは、17世紀に太平洋岸へ到達し、探検隊を日本近海に送るようになりました。その後、18世紀末にはラクスマン、19世紀初めにはレザノフが次々と来航し、日本に通商を求めました。その結果、通商を拒否されたロシアによる蝦夷地の襲撃事件や、ゴローウニン事件と呼ばれる日露双方の人質事件が起こり、日露の緊張関係は急激に高まりました。

幕府は、こうしたロシアの脅威に対抗すべく、北方探検、海防の強化、ロシア事情の研究など、さまざまな対策を行いました。幕府旧蔵書からなる当館の葵文庫にロシア関係の資料が多いのは、当時の幕府のロシアに対する危機感を表しています。

展示期間・場所

期間 11月30日(土曜日)~1月14日(火曜日)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室に入ってすぐの貴重書展示コーナー

展示資料一覧

画像をクリックすると、当館デジタルライブラリーの該当資料が表示されます。