2020(令和2)年6月・7月Web版貴重書展示 「江戸の医学書」

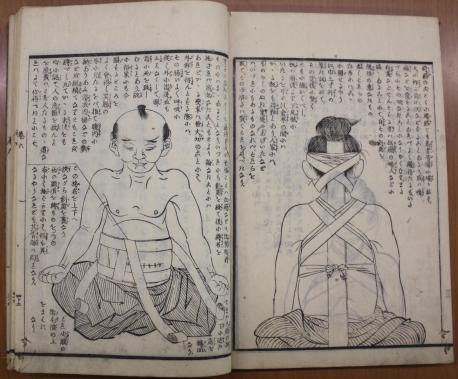

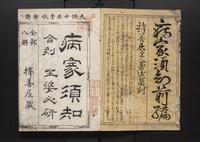

K772/3『病家須知』より

江戸の医学書

~Web版 貴重書展示~

現在、国内外においてコロナウイルスが流行しており、様々な立場の人びとがその対策に追われています。遡って、江戸時代においても、天然痘、麻疹及び水疱瘡の御役三病、末期においてはコレラが流行していました。江戸時代の医療の様子はどのようなものだったのでしょうか。

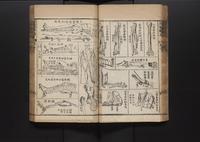

江戸時代後期の医療は、現代人が想像する以上に高度だったようです。それは、鎖国下にあっても、オランダや中国から最新医学の知識を学んだからでもあります。世界で初めて全身麻酔に成功した華岡青洲や、『解体新書』を著した杉田玄白らも蘭方医学を学びました。江戸時代後期には、シーボルトらを通じて、多くの医者が蘭方医学を学び、日本に西洋医学が定着していきます。日本近代医学の基礎を築いた松本良順も長崎で蘭学を学んだ一人です。

庶民の医療については、看病と予防に重点が置かれていましたが、健康・医療の知識は庶民にも浸透していたようで、貝原益軒の『養生訓』や、『病家須知』などの医学書・養生書は、広く庶民にも読まれていました。

展示期間・場所

期間 6月16日(火曜日)~7月30日(木曜日)

場所 静岡県立中央図書館 閲覧室 貴重書展示コーナー

展示資料一覧

画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。